Julien Maillard, journaliste littéraire parisien de renom, reçoit une lettre anonyme dans laquelle on y accuse le célèbre écrivain Victor Marlioz d’être à l’origine du suicide de sa fille Alexia. Malveillance volontaire ? Diffamation ?

Spécialiste de la démystification des artéfacts des écrivains, Julien Maillard comprend que cette « mission » dont il écope a pour but de faire tomber le masque de Marlioz, « monstre » littéraire autant adulé que redouté.

« L’écrivain entendait détenir seul les clés de sa propre histoire. Pressions, menaces de procès, il userait de tous les moyens pour m’empêcher d’y faire intrusion. Aucun biographe non autorisé ne s’était risqué à braver les interdits qu’on lui opposait. Et même les journalistes les plus téméraires en avaient été réduits à capituler devant les obstacles de tous ordres auxquels ils se heurtaient. Cette sorte d’aura maléfique dont Victor Marlioz s’était entouré formait, en réalité, son meilleur rempart. » (p.17)

« Il fera tout pour vous détruire à votre tour, dès l’instant qu’il le jugera nécessaire. Son pouvoir de nuisance est plus fort qu’on ne peut l’imaginer. Ne le sous-estimez pas. » (p.179)

Le journaliste parvient à obtenir, sous un prétexte habile, un entretien avec Marlioz. Celui-ci l’invite carrément à séjourner avec lui sur son lieu de villégiature.

Mais très vite, Maillard éprouve un certain malaise : il ne sait s’il est le jouet de l’écrivain, comédien bien malgré lui d’une pièce qu’il n’a pas choisie. Le séjour n’est pas probant.

« Je repensais aux propos qu’il m’avait tenus sur l’espèce de fatalité qui le poussait à s’approprier la vie des autres, et c’est la mienne qui me semblait tout à coup à sa merci. » (p.94)

Pourtant, le journaliste ressent le nécessité de passer outre cet échec à faire tomber le masque et d’essayer de faire la lumière sur le suicide d’Alexia en faisant fi des menaces de Marlioz.

Le parcours de Maillard est semé d’embûches, contré d’un côté par Marlioz lui-même et de l’autre par son éditeur. Tous les interlocuteurs qu’il parvient tant bien que mal à approcher confirment la perversité de l’écrivain, prêt à manipuler jusqu’à sa famille pour y trouver de la « chair littéraire » qui puisse alimenter son œuvre fictionnelle.

« Son œuvre est une sorte de huis clos où il a enfermé ses proches comme des animaux de laboratoire. Les histoires qu’il raconte sont issues des expériences qu’il opère sur eux en les plongeant dans des situations dramatiques, toutes conformes à ses intérêts. Il fait son miel de tout ce qui peut leur arriver de pire et dont il est le principal instigateur. » (p.139)

Le suicide d’Alexia pourrait-il alors être le fruit d’une odieuse et scandaleuse préméditation de Marlioz ?

« J’étais l’un des seuls à savoir ce que la fiction cachait ici de cynisme et de perversité et tout m’incitait à le dénoncer. » (p.205)

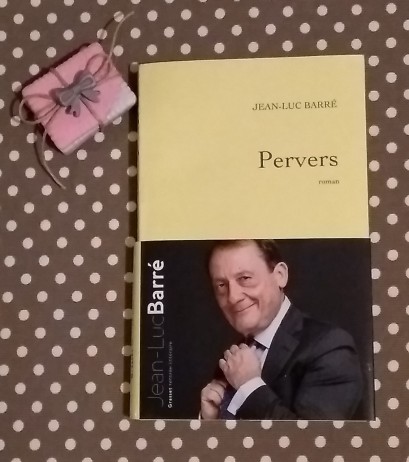

Ce roman, le premier de l’éditeur (collection « Bouquins ») Jean-Luc Barré, est addictif. Il cultive avec un talent certain la mise en abyme d’un roman sur la fabrication d’un roman, avec tout ce que cela peut engendrer de réflexion sur les artifices propres à un écrivain pour constituer sa matière fictionnelle.

De fait, Pervers questionne la dualité inhérente à toute œuvre de fiction : quelle est la part de vérité, de réalité et qu’est-ce qui relève de l’illusion ? En quoi l’écrivain est-il un prestidigitateur de la prose pour travestir le réel ? La fiction n’est-elle que fictive ?

Au passage, Jean-Luc Barré en profite pour épingler certaines figures éditoriales, faisant de l’éditeur un Pygmalion tyrannique n’hésitant pas à abuser de son pouvoir sur ses auteurs et leur œuvre.

« L’Imperator, comme on le surnommait dans sa profession, prenait un plaisir d’ogre à déchiqueter ses proies. Il les lacérait en s’esclaffant, la poitrine secouée de hoquets carnassiers. Ses victimes une fois réduites à néant, il s’attaquait à la suivante avec la même férocité hilare et insatiable. Il cultivait un mépris allègre envers tout ce que le monde littéraire parisien comptait de valeurs truquées et de gloires usurpées. » (p.54)

De même, il interroge (attaque ?) l’inspiration, le talent et l’art des écrivains :

« Les romanciers, je parle des vrais, ne sont pas aussi intelligents que vous le croyez. Ils ne font qu’obéir aux instincts les plus sommaires, et parfois les plus bas. Ce sont, par nature ou par nécessité, des traîtres et des mouchards. Des faiseurs d’histoires, dans tous les sens du mot. Leur sort est d’exhiber sur la place publique tout ce que les autres préfèrent en général cacher ou ignorer. On les admire ou on les hait pour cela. Et il leur arrive d’en payer le prix… » (p.77)

Pervers est donc un roman qui cultive avec brio un métalangage sur l’art littéraire, le pouvoir créatif et la figure démiurgique de l’écrivain.

« Jamais je n’avais mesuré à ce point l’emprise dévorante et absolue de l’écriture sur ceux qui avaient pris le risque de lui confier leur vie, jusqu’à laisser libre cours à tout ce qu’elle leur imposait. » (p.131)

Jusqu’où peut-on aller pour nourrir son œuvre ? L’œuvre peut-elle dépasser son créateur ?

Pervers, Jean-Luc BARRE, éditions Grasset, 2018, 208 pages, 18€.

Roman gracieusement envoyé par le service presse des éditions Grasset.